フルタイムで働いていると子供の習い事に頭を悩ますこともありますよね。

働いていると送迎の時間が取れずに、断念することも多いです。

いくつもの習い事をさせてあげられる、時間的な余裕がない時もあります。

私自身も、もし子どもがいくつも習い事をしたいっていったらどうしようと思っていました。

そんな時、結局どの習い事が良いのか?と考えてみましたが、結論は出ず…。

こどもがスイミングを習いたいと意思表示したことでとりあえずの気持ちでスイミングを習わせ始めました。

ただ、行くからには子供に習わせたい習い事No1であるスイミングでどのような効果が得られるのか理解しておきたいと思いました。

作業療法士の私が、作業療法士視点で考えるスイミングの効果にはどういったものがあるのか、まとめました。

- 心肺機能を強化して基礎体力をつける

- 自律神経を整えて風邪対策

- 他の運動と比べて運動量が多い

- ケガをするリスクが他のスポーツと比べて少ない

- 他のスポーツでは非対称姿勢が気になる

- 姿勢改善

- 意外に団体行動スキルが身につく

心肺機能の強化

水泳は有酸素運動であり、水中での呼吸が制限されることから心肺機能の強化にはもってこいのスポーツです。

また水中で水圧をうけることで深い呼吸の練習にもなります。

長男は気管支が弱く、クループ症候群になったことがあります。

そのため、心肺機能の向上が得られるという水泳は、長男にとても有意義であると判断しました。

自律神経を整えて風邪対策

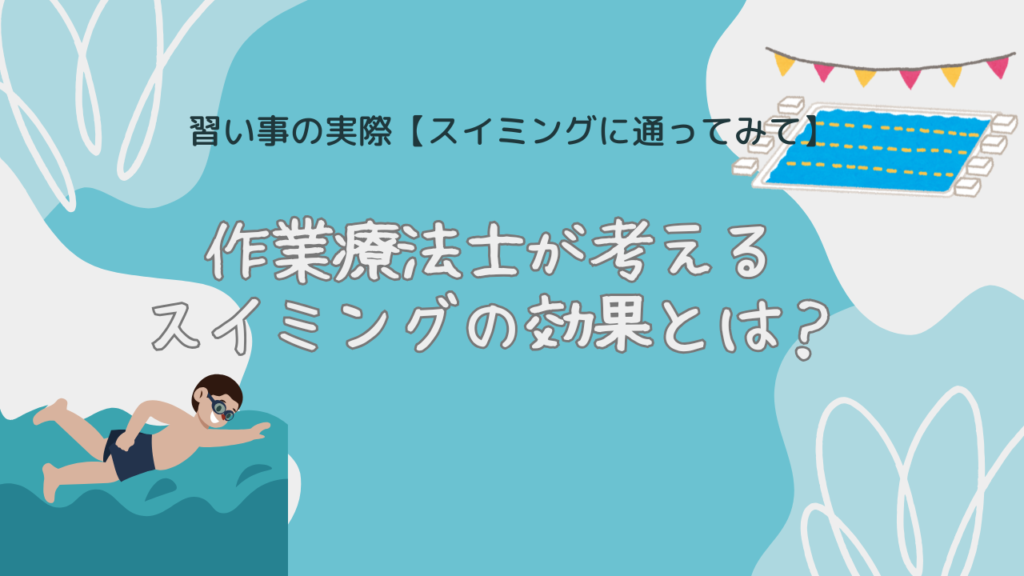

自律神経とは内臓、血管などの働きを無意識的にコントロールする神経です。

自律神経には交感神経と副交感神経の2つがあります。

交感神経は活動時に働きやすい神経、副交感神経はリラックスする時に働きやすい神経です。

この交感神経と副交感神経のバランスが良い状態が自律神経が整っている状態と言えると思います。

水の温度は30度程度に設定されていることが多く、その寒暖差を埋めようと体は対応します。

その時に自律神経が働きそれ自体が自律神経を鍛える訓練になります。

また水の中での浮遊感はリラックス効果を高めて副交感神経の働きを促します。

これらの外的な刺激は自律神経を鍛えるという意味では非常に有用であると思います。

他の運動と比べて運動量が多い

厚生労働所が提唱しているMETS(メッツ)をご存じでしょうか?

METSとは運動の強さを表す単位です。リハビリ場面でもよく用います。

安静時に比べてどの程度の運動強度があるのかを表しています。

例えば座っている状態が1メッツ、通常歩行時が3メッツに相当するとされています。

バトミントンで5.5METS、サッカーで7.0METS、テニスで7.3METSとされています。

水泳(のんびり泳ぐ)6METS、水泳(早いクロール、バタフライ)では11METS程度です。

このように水中運動は6~11METSと負荷は高めです。

同じ時間の運動を行ったとしても、水泳の運動量は高いと言えます。

そのため、食べ盛りの子どもの肥満の防止やしっかり睡眠をとることにも役立つと感じています。

ケガをするリスクが他のスポーツと比べて少ない

水泳は水の中で行うスポーツです。

水中での運動のため、浮力の影響で自分の体の重みが小さくなります。

重力がかかりにくいことで捻挫や骨折などのけがを負いにくくなるという利点があげられます。

また、サッカーやバスケットでは人との接触が避けられませんが、水泳は基本的に一人で泳ぐスポーツです。

友達と衝突してけがをしてしまう、させてしまうということは少ないスポーツと言えます。

ケガをしてしまうのはもちろん心配ですが、させてしまう心配が少ないことも親にとっては利点ですよね。

他のスポーツでは非対称性が気になる

テニスにしても野球にしても、利き手が決まっているため、利き手を中心とした活動となります。

そのため、どうしても利き手を使う頻度が増えます。

当然、筋力や体のバランスにおいても偏りが生じる可能性が考えられます。

もちろん、テニスや野球をするにあたって、利き手の筋力が強くなるということは重要だと思います。

しかし、子どもが将来どんなスポーツをするかわからない場合、対照的に体を鍛えておくことで、すべてのスポーツに対応できる体づくりがができるでしょう。

そのため、左右均等に筋力を鍛えられるスイミングは、まだ好きなスポーツがわからない小さな子にとって最適ですよね。

姿勢改善

ゲームやスマホでの姿勢障害は、近年よく話題になることです。

職業柄、人の姿勢をよく観察していました。

横でゲームをやっている子どもの猫背や仙骨座り(椅子からお尻がずり落ちたような姿勢)は気になります。

スイミングはこの気になる姿勢に対しても効果を発揮できます。

体幹を鍛えることで姿勢は変わります。

肩甲骨の筋力、柔軟性が向上することで、首が前方に出てしまうような姿勢を軽減することができます。

以前、TVで水泳の池江璃花子選手の肩甲骨の動きを見ました。肩甲骨がものすごく自由自在に動いていて驚きました。

肩甲骨は普段意識することのない場所のため鍛えにくい部分でもあります。

鍛えにくい肩甲骨周囲を、しっかり鍛えられることは、スイミングの良さだと改めて思いました。

このように、姿勢改善の点でも、現代の子ども達にはスイミングは効果的です。

習い事としてのスイミングのデメリット・注意点

実際に通ってみてデメリットももちろんあるなとは思いました。

デメリットを挙げてみると

デメリット

- 着替えが必要なこと

- 冬は帰り際寒い

- 良くも悪くも個人競技であるが、団体行動のスキルは求められる

- 同年代の子と友達になれるチャンスが少ない

- 動きのバリエーションが少なく最初の方はバタ足ばかりになる。

- 参加人数に対してのコーチの数が限られていて、ただ水につかっているだけの時間がある。

これはどこのスイミング教室に通うかによっても大きく違ってくきます。

息子の通うスイミングでは自由時間などはなく、楽しみの部分は少ないです。

そのためか子どもたちが自由に会話する、遊ぶ時間はありません。

そして、1か月に1回しか昇級の試験がなく、数か月間はほぼバタ足という動きでバリエーションがありません。

日によっては、生徒15人程度に対してコーチが1人か2人。

単純に丁寧にはみられない、アドバイスが受けづらい環境にあると思います。

保護者とコーチもほぼ関わる時間はありません。

そのため、無料見学、体験に行く際には、人数に対するコーチの数や質を把握することをおすすめします。

曜日によっても違いがあるので、通いたい曜日に行ければベストだと思います。

他にもこんな負担がある

- 送迎や費用の負担

- スケジュール管理の難しさ

- 子どもが「水嫌い」な場合の対応

送迎や費用の負担

週1〜2回の送迎は意外と大変です。

さらに月謝に加えて水着・キャップ・指定バッグなど初期費用もかかります。

プールの管理という点で、維持費用も施設にはかかるため、価格設定も比較的高いスクールが多いです。

スケジュール管理の難しさ

人気のある、夕方の時間帯は他の習い事や家庭の予定と重なることも多く、続けるには家族全体での調整が必要です。

最近は共働きが増えて、土日の需要もありますよね。

土日だけ、料金が高く設定されている場合もあるので、注意が必要です。

子どもが「水嫌い」な場合の対応

水が嫌いなのに、無理に通わせると逆効果になることもあります。

水遊びやシャワーから徐々に慣らしていくステップが大切です。

作業療法士ママが考える「スイミングが向いている子・そうでない子」

向いている子どもの特徴

むいている子

- 体力をつけたい

- 集中力や落ち着きを育てたい

- 運動の基礎をバランスよく身につけたい

他の習い事の方が合うケース

- 水に強い恐怖心がある

- 親の送迎がどうしても難しい

- 団体活動よりも個別指導が向いている

スイミングって個人競技じゃない?って思うかもしれません。

確かに、競技としてみると、個人競技の側面が強いように思います。

しかし、スイミングスクールに通う上では、団体行動を求められるので、そういった意味で、学校生活に入る前におすすめです。

次で詳しく解説していきますね。

個人競技なのに「団体行動力」が育つ理由

スイミングスクールでは、どうしても一度にたくさんの子が同じ時間に練習するため、

ポイント

- 待つ

- 譲る

- 一緒に動く

という集団ならではの要素が自然に組み込まれています。

作業療法士として見ても、これらは 社会性や集団適応スキルの練習 になっていて、学校生活の準備にも直結する力です。

スイミングで育つ団体行動スキル

スイミングで必要スキル

- 順番を待つ練習

→ プールサイドで「自分の番が来るまで待つ」ことは、集団生活の基本。小学校に入ってからも授業や遊びの場で必要になる力です。 - ルールを守る習慣

→ 水の中は安全管理が大切なので、コーチの指示をよく聞くことが求められます。これは集団のルールを守る練習にもなります。 - 声掛け・応援の経験

→ お友達が泳いでいるときに自然と「がんばれ!」と声をかけたり、同じ進級テストに挑戦する仲間として励まし合ったりすることがあります。 - 協力やペア練習

→ 小学生以上になると「リレー形式」「二人組でバタ足練習」なども導入され、協力して取り組む経験が積めます。

続けるための工夫と親の関わり方

子どものモチベーションは 「承認」「共感」「達成感」 の3つで支えられます。

スイミングは進級テストやタイムで結果が見えやすい習い事ですが、結果より「過程や努力」を褒めることが、長期的に続けるカギになります。

- スイミングで使えるモチベーションUPの声かけ

- 無理をさせない環境づくり

具体的には、この二つを意識していくと良いでしょう。

スイミングで使えるモチベーションUPの声かけ

「できたこと」に注目して褒める

- ✖「まだ25メートル泳げないね」

- ◎「今日は10メートル泳げたね!昨日より進んだよ」

➡︎ 子どもは「比べられる」より「昨日の自分との違い」を実感できるとやる気が出やすいです。

「感覚」や「努力」を言葉にする

- 「バタ足の音がすごく大きくなったね」

- 「コーチの話をしっかり聞いてたね」

➡︎ 結果だけでなく「頑張っているプロセス」を認めると、自己肯定感につながります。

「一緒に喜ぶ」スタンスを取る

- 「すごいね!」より「一緒にうれしい!」

- 例:「今日は合格バッチだね!ママもドキドキしてたよ」

➡︎ 共感を伝えることで「頑張りを共有できた」という安心感が得られます。

「次の目標」を小さく設定する

- 「次は25メートル泳ごう!」ではなく

- 「次はあと5メートル進んでみようか」

➡︎ 小さなゴールを積み重ねると、挫折感が減り前向きに続けられます。

比較ではなく「自分基準」で励ます

- ✖「○○くんはもうクロールできるよ」

- ◎「あなたも前よりずっと上手になってるよ」

➡︎ 比較はプレッシャーになりやすいので、自分の成長 を基準に声かけするのが効果的です。

無理をさせない環境づくり 子どもが「休みたい」と言ったときの親の対応ポイント

子どもが「休みたい」と言ったとき、

ポイント

- 理由を確認する

- 体調か気分かで判断する

- 無理強いせず選択肢を与える

- 休むことを責めず次につなげる

この流れが親として大切です。

習い事は「長く楽しく続けること」が目的なので、一時的に休むことはむしろ成長のきっかけになることもあります。

体調が悪い日は休ませる、タイムよりも楽しさを重視するなど、長く続けるためには親の柔軟な姿勢も重要

① まず理由を聞く

- 「どうして休みたいの?」とやさしく質問してみる

- 疲れているのか?体調不良なのか?それとも心理的な不安(テスト、友達関係、水が怖いなど)なのか?

原因を見極めることで、休ませるべきか、励ました方がいいか判断できます。

② 「体調」か「気分」かを分けて考える

- 発熱・咳・強い疲労 → 無理せず休む(体を守ることを優先)

- 「なんとなく行きたくない」「ちょっと面倒」 → 行くことで気分が切り替わることも多い

体調の場合は即お休み。気分の場合は、声かけでやる気を少し引き出せる場合があります。

③ 無理強いせず「選択肢」を与える

- ✖「絶対行きなさい!」

- ◎「今日は行く?それとも来週にする?」

自分で選んだ感覚(主体性)が残ると、嫌な記憶になりにくいです。

④ 「一回休む=終わり」にならないようにする

休むことを責めず、

- 「今日はお休みにしよう。でも次はまた一緒にがんばろうね」

- 「休むのも大事だよ。次の目標に向けて体を休めよう」

と伝えると、継続の意欲を保ちやすいです。

⑤ 親の観察ポイント(作業療法士視点)

- 頻繁に休みたがる場合は「体力的に合っていない」「レベルにストレスがある」「コーチや友達との関係に不安がある」などのサインかも。

- 習い事が生活全体に負担になっていないか?(学校+他の習い事で疲弊していないか)をチェック。

原因別 具体的な声かけ例

例えば…

- 体調不良系:「今日はゆっくり休もうね。体を大切にするのもスポーツの一部だよ」

- 気分系:「行く前はイヤでも、泳ぐとスッキリするかもしれないよ。ちょっとだけ行ってみる?」

- 不安系:「テストがドキドキするんだね。一緒に作戦を考えようか」

まとめ スイミングは心身の成長を支える習い事

スイミングは単なる運動以上に、子どもの心身の発達を総合的にサポートしてくれる習い事です。

作業療法士の視点からも、体力・感覚・呼吸・社会性など幅広い効果が期待できると実感しています。

もちろん費用や送迎などの負担はありますが、続ける価値のある習い事のひとつだと言えるでしょう。

これから習い事を検討している方にとって、本記事が「スイミングに通わせるかどうか」の参考になれば嬉しいです。

スイミングクラブによっては、違ったメリット、デメリットももちろんあるかと思います。

しかし、人気NO1の習い事だけあって、成長期の子供が行うスポーツとしては利点が多いと、まとめてみて感じました。

私が習い事を続けるかの判断は「子どもが通いたいか」。

辞めたくなる時もくるし、辞め時が難しいですよね。。

ですが、スイミングは継続して行っていければ身体的な効果は十分に得られると思います。

皆さんのお子さんもスイミングの効果を実際に試すのも良いと思います。実際やってみないとわからないこともありますよね。

ちなみに、息子はバタ足ばかりで飽きてしまい、クロールができるようになってからやめてしまいました。

その時のお話は下記の記事に書いています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

-

-

スイミング辞めて後悔する?小1の息子がスイミングを辞める話。習い事をやめるときの親の心づもりって?

続きを見る