就学前にやっておきたいこととして、学習面を思い浮かべるママは多いかもしれません。

しかし、本当にやっておきたいのは、「生活動作」です。

自分の身の回りのことが自分でできる、困ったら誰かに相談できる、こういったことが小学校生活にスムーズに移行するために必要なことだと痛感します。

入学準備で大切なのは「できる」から「一人でできる」へのステップ。

作業療法士として、そして母としての立場から強く伝えたいのは、

勉強よりもまず「生活動作の自立」を!

です。

保育園や幼稚園とは全く違うのが小学校の環境です。

先生は一人、新しい友達に、新しい環境。

覚えることもいっぱいあって、子どもも親も不安になりがちですよね。

自分の身の回りのことができるって、こどもの自信にもつながり、とっても大切なんです。

生活動作が身についていると…

- 入学前に身についていると、学校生活がスムーズに

- 自信を持って集団生活に入れる

- つまずきが少ない=自己肯定感UP!

できることが増えると、不安感が払しょくできるというのが大きいです。

不安感から自信を無くしてしまわないようなサポートが必要になってきますよ。

就学前に身につけたい「生活動作」とは?

なぜ小学校前に生活動作の練習が必要なの?

入学準備といえば「ひらがな」や「数の概念」を思い浮かべがちですが、実はもっと大切なのが「生活動作」

生活動作とは

- 自分で洋服を脱ぎ着できる

- 靴を履いて、脱いで、しまえる

- 給食時に配膳・片づけができる

- トイレに一人で行ける

- 時間を意識して動ける

これらは「当たり前」に見えて、実は大きなステップ。

できないと授業に遅れてしまったり、集団生活で困ったりします。

作業療法士が見る“就学前のチェックポイント”とは?

生活動作を「自立」させるには、まず子どもに必要なスキルを分解して考えることが大切です。

以下に、就学前の「できているかチェックリスト」を用意しました。

できる、練習中、むずかしいなどに分けて、考えてみると何ができて何ができていないのかわかりやすいです。

生活動作チェックリスト

| 項目 | できる | 練習中 | むずかしい | コメント |

|---|---|---|---|---|

| 服の着脱が一人でできる | □ | □ | □ | 立ってできるかもチェック |

| 靴の脱ぎ履きができる | □ | □ | □ | 立ってできるか、左右間違いはないか |

| 靴下の脱ぎ履きや調整 | □ | □ | □ | 左右間違い、かかとを合わせる調整 |

| 気温に合った服を選ぶ | □ | □ | □ | まずは服を自分で選ぶ |

| トイレで一人で用が足せる | □ | □ | □ | 間に合うように伝えられるかも大切 |

| トイレの後始末 | □ | □ | □ | 副動作はできない子も多いです |

| ハンカチ・ティッシュを準備できる | □ | □ | □ | 準備ができるのは見通しが立っているから |

| 給食やお弁当が一人で食べられる | □ | □ | □ | どれくらい時間がかかる? |

| 使ったものを元に戻せる | □ | □ | □ | 物の管理は大切 |

| ランドセルの物の出し入れ | □ | □ | □ | ランドセルで実際にやってみましょう |

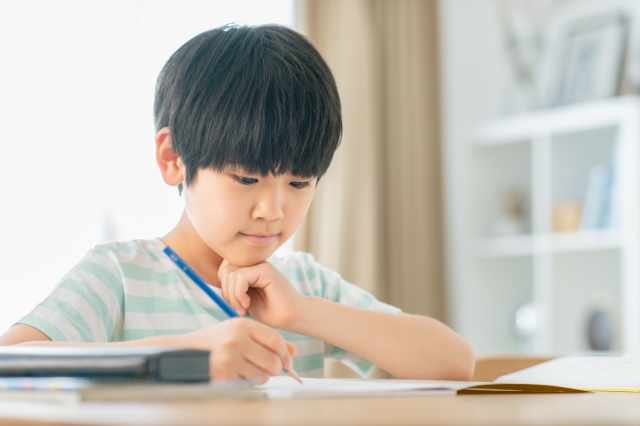

| 鉛筆の持ち方・筆圧 | □ | □ | □ | 土台となる握力や指先の力、姿勢はどうでしょう? |

| 洗顔・歯磨き | □ | □ | □ | 歯磨きは巧緻性の練習にもなります |

| お弁当のふた開け、箸の使用 | □ | □ | □ | あまり使わない物の構造の理解や力加減も大切 |

| 筆箱のふた開け、えんぴつ削り | □ | □ | □ | 物を大事に扱う、自分で管理する意識を持つには筆箱をきちんと管理することが大切です。 |

| 消しゴムで消すこと | □ | □ | □ | 意外にできないことが多い。力加減が大切なので練習が必要。 |

| 持ち物をチェックする習慣 | □ | □ | □ | 習慣として行っていれば、負担感が少なくなります |

| 時計を見て行動できる | □ | □ | □ | ある程度の時間間隔は身に着けておきたい |

| 困った時には相談できる | □ | □ | □ | 一番大切 |

このように、実際に必要な動作を考えると様々な機能が必要になってきます。

手の巧緻性や、ワーキングメモリーなどの作業遂行能力、時間感覚、コミュニケーション能力、言語表出能力など土台がしっかりしていれば、生活動作での困りごとは少なくなってきます。

靴や、服は保育園のように座って脱ぐスペースがない事もあるので、立ってできるかなどのチェックもあると安心かもしれませんね。

このように環境によって、動作は変わってくるということを理解しておくことも大切です。

家ではできてるけど…って思いがちですからね。

また、どれくらいの時間がかかるのかということも把握はしておきましょう。

小学校の集団生活で、食べる時間が決まっていたり、体育の準備の時間が決まっていたりします。

そのため、時間内にできるかどうかも焦らずにすむためのポイントになります。

生活動作を育てる!家庭でできる練習法

生活動作は毎日行うことなので、家庭での関わり方が大切です。

まずは、子どもの年齢や発達に合ったサポートかどうかを見極めて、環境設定をするのが良いと考えます。

具体的にはどういった練習法があるのか、簡単にですが紹介していきますね。

服の着脱の練習法

ポイント

- 前後がわかりやすい服を選ぶ

- 着脱を遊びにして楽しむ(タイムアタック風など)

- 洗濯物を一緒に畳む→自分の服を覚える、形を把握しやすい

トイレの自立を促すポイント

ポイント

- ルーチンを決める(登園前・ご飯後など)

- 服の上げ下げを“見守りすぎず”任せる

- 拭く動作を任せる

- 成功体験を褒める!

手先の器用さが必要な生活動作を支える遊び

「ボタンを留める」「お箸を使う」「鉛筆を正しく持つ」など、手先の器用さ(=巧緻性)が大事になってきます。

手先の器用さを促すためには、生活の中だけでなく、以下のような遊びも効果的です。

巧緻性を育てる遊びアイデア

- 紙をちぎって貼る

- 洗濯バサミをつまんで並べる

- 小さなビーズをつまんで紐通し

- 子ども用ハサミでの切り遊び

表:遊び×身につく力の対応表

| 遊び | 鍛えられる力 |

|---|---|

| 紐通し | 指先の分離運動 |

| 洗濯バサミ | 掴む・離す動作、握力 |

| ハサミで切る | 手首のコントロール、集中力 |

| スプーンで豆移し | スプーン操作、集中力 |

集団行動に必要な“感覚統合”とは?

「授業中に立ち歩く」「話を聞いていない」…実は感覚の処理が苦手な子に多い行動。

OTの視点では、こうした行動は“感覚統合”の未成熟も原因の一つと考えます。

感覚統合ってなに?

「見る・聞く・触る・動く」などの感覚を脳でうまく処理し、適切な行動につなげる力。

感覚統合がうまくできないと…

- 音に過敏で集中できない

- 自分の体の位置がわからず机にぶつかる

- 手足を常に動かしていないと落ち着かない

落ち着かない様子を見ると、つい、じっとして!などの指示をしてしまいそうにもなりますが、様々な要因が関与しているため指示するだけではできないことが多いです。

そのため、なぜそのような行動をとるのかの観察が、とても大切です。

そして、感覚統合の観点はそれらの行動の一つの視点と言えます。

家庭でできる感覚統合あそび

ハビリテーションの場面でも遊びの中で感覚統合を実施していくというのは、とても良い方法です。

例えば

- トンネルくぐり(空間認識)

- バランスボードや平均台(前庭覚)

- 砂遊びや粘土(触覚統合)

作業療法士ママがすすめる!生活動作にもつながるおすすめグッズ

実際に私が家庭で使ってよかったものをご紹介します。

おすすめグッズ一覧

| 商品名 | 役立つ理由 |

|---|---|

| くもんのジグソーパズル | 空間認識能力や指先の巧緻性を促すアイテム |

| ジスター | 指先訓練に最適。ひもとおしもできるのが魅力 |

| マグビルド | 立体的案空間認識や集中力、指先が不器用でもしっかり遊べる点でも〇 |

| 時間で色が変わるタイマー | 時間の意識を育てる視覚支援アイテム |

| バランスボード | 揺れる感覚が好きならはまる |

無理に自立させようとしないで!ママに伝えたいこと

子どもの“自立”は、成長のスピードもバラバラ。

焦って怒ってしまうと、逆に「できない」トラウマになってしまいます。

最も大切なのはできるという自信をつけることです。

根拠がなくても、できる経験を積み重ねることで自信は得られていくものです。

大切なのは「できる経験」を重ねること。

ポイント

- 最初は一緒にやる

- 成功したら褒める

- 少しずつ任せていく

この積み重ねが、結果として「できる経験」につながります。

小学校入学までに身につけたい!家庭でできる生活練習10選

| 練習内容 | 方法 | コツ |

|---|---|---|

| ① 着替えの習慣化 | 毎朝自分で服を選ばせる | 時間に余裕を持ってサポート |

| ② 洗顔・歯磨き | 壁にチェック表を貼る | できたらシールを貼って達成感UP |

| ③ 鉛筆の持ち方練習 | ぬり絵や迷路で楽しく | 三角鉛筆もおすすめ! |

| ④ スプーン→フォーク→箸 | 食事中に1つずつ段階的に練習 | エジソン箸も活用して◎ |

| ⑤ お手伝い習慣 | テーブル拭き・配膳など | できたら褒める&簡単なことから始める |

| ⑥ 靴の脱ぎ履き | 公園などでの靴脱ぎ体験を増やす | 左右の印をつけてもOK |

| ⑦ 時計を見る練習 | 「◯時になったら出発だよ」と声かけ | タイマー活用も◎ |

| ⑧ 通園バッグ・リュックの整理 | 毎日中身チェックの習慣化 | 持ち物表も活用して |

| ⑨ ハンカチ・ティッシュ習慣 | 朝のチェックリストに入れる | 忘れたら声かけだけでOK |

| ⑩ 片付け | 終わったら「戻す」をセットで教える | 収納場所の固定化が大事 |

忙しい家庭でも取り入れやすい工夫

チェック表や視覚支援グッズを活用しよう

- 目に見える仕組みは子どもに効果絶大

- 例:100均のホワイトボード、朝の支度表 など

私も実際に子どもの朝の支度表を作ったことがあるんです。

支度表を作って、マグネットを裏返していくだけで、朝の準備もとてもスムーズになりました。

さらに、効果があるのは準備ができたら、自由時間ができるというシステム(笑)

自由時間確保のために、しっかり時間を確認しながら取り組んでくれました。

遊びの中でできることを増やす工夫

- 着せ替え人形 → 指先のトレーニングに

- 粘土遊び → 手指の筋力と巧緻性UP

- おままごと → 生活動作のミニ練習になる!

忙しい共働きでもできる生活動作支援の工夫

【1分でもOK】すき間時間を活用する

| 生活動作 | 工夫のポイント |

|---|---|

| 着替え | 朝の身支度のときに「今日は自分でやってみようか?」と声をかけるだけでOK |

| 靴の脱ぎ履き | 保育園の登園・帰宅時に「自分で履いてごらん」→待つ余裕を5秒だけ持つ |

| ハンカチ・ティッシュ準備 | 朝「持った?」と聞いて、リュックを自分で確認させる習慣にする |

コツは“やらせる”よりも“任せてみる”こと。完璧じゃなくてOK!

【生活そのものを練習に変える】「ついで支援」のすすめ

- お風呂の時間 → タオルをたたませてみる

- 食事の準備 → 箸やスプーンを並べさせる

- 洗濯ものたたみ → 自分の靴下をペアで合わせる

子どもにとってはこれも立派な“作業練習”!楽しみながらやるのが◎

【子どもが自分で動ける仕組み】環境づくりが大切

| 工夫 | 方法例 |

|---|---|

| 朝の準備表 | 100均のホワイトボードやマグネットで「歯みがき→着替え→カバン」の順番を見える化 |

| 持ち物収納 | ハンカチや靴下を自分で取りやすい場所に置く |

| お片付けの工夫 | 「この箱に入れるだけ」など、1アクションで終わる収納方法にする |

子どもが“指示を待たずに動ける”環境を整えておくと、親も楽!

【1日1つだけやる】“やりすぎない”が続けるコツ

- 「今日は靴を揃えるだけ」「明日はタオルをたたむだけ」でOK

- 習慣は“量より回数”。完璧にできなくても、毎日の中で少しずつ積み重ねることが大事

【声かけを変えるだけで子どもは動く】OT的な言葉がけ例

| NG声かけ | OK声かけ |

|---|---|

| 「早くして!」 | 「あと3分で出発するよ」 |

| 「ちゃんとして!」 | 「次は何するんだっけ?」 |

| 「できないならママがやるよ」 | 「どうすればうまくできるか一緒に考えよう」 |

指示ではなく“促し”を意識した声かけで、自立心がぐんと育ちます!

生活動作の遅れに気づいたらどうする?

まずは「家庭でできること」から

- 一緒にやる・見守る時間をつくる

- 成長に“個人差”があることも理解して

不安があれば「専門家」に相談を

- 児童発達支援センター

- 地域の保健センター

- 作業療法士や言語聴覚療法士のいるリハビリ科、小児科のある病院

まとめ|できることは、子ども自身の自信につながる!

- 小学校は「生活の自立」がスタートライン

- 作業療法士ママの視点で見れば、「今」だからできる家庭支援がある

- 特別な教材や準備はいらない。毎日の中にヒントがたくさん!

がんばらなくていい。ラクして伸ばすのが大切ですね。

ゆっくりでも、小学校の入学に間に合わなくてもOKです。

- すき間時間に“ついで練習”

- 声かけと環境で“自立を促す”

- 続けられる方法を“ムリなく”選ぶ

最後に一番大事なのは…

「できない=ダメ」じゃない、「今練習中」と思うこと

週に1回でも、月に1つでも“できること”が増えればOK!

生活動作の支援は「育児」でもあり「子育て支援」そのものだと私は感じます。