子育てをしていると、「もっとちゃんとしなきゃ」「他のママはあんなにできているのに…」と、つい自分を責めてしまう瞬間ってありますよね。

でも、完璧を目指さなくていいんです。むしろ、“手を出しすぎない”ほうが、子どもはぐんぐん成長することもあります。

この記事では、作業療法士としての視点と同時に、一児の母でもある私が、「見守り育児」という考え方についてお話しします。

「つい手を出しちゃう」「子どもがなかなか自立しない」と悩むママにこそ読んでほしい内容です。

完璧を目指す子育てに疲れていませんか?

がんばり屋ママほど「できていない自分」に落ち込む

「宿題を忘れていないか確認し忘れた」

「今日もちょっとしたことで怒ってしまった」

「今日も掃除機がかけられなかった」

そんな小さなことで、「私は母親失格かも」と感じたことはありませんか?

“がんばり屋すぎるママ”ほど疲弊してしまう傾向があります。

一生懸命すぎるあまり、子どもが自分で考えるチャンスを奪ってしまうことも。

「いい母親でいなきゃ」と思う気持ちが生むプレッシャー

子どもを思う気持ちが強いほど、「失敗させたくない」「困らせたくない」と先回りしてしまうもの。

でも、完璧であろうとするほど、親も子も苦しくなります。

周囲をみていても、うまくいかないことを受け入れられる親ほど、子どもが伸びると感じています。

“がんばりすぎるママ”たちの共通点

・「〇〇しなきゃ」と義務感が強い

・子どもの課題を「親の責任」と捉えている

・子どものペースより“周囲の目”を気にしてしまう

こうした思考のクセは、誰にでもあります。

だからこそ、少しずつ“手放す勇気”を持っていくことが大切です。

作業療法士が考える「見守り育児」とは?

「手を出さずに、目を配る」支援の考え方

「見守り育児」とは、必要なサポートはしつつも、子どもが自分で考え・行動できるように待つ姿勢です。

作業療法士の現場では、「過介助(手を出しすぎ)」を避けることが原則です。

これは子どもであっても、高齢者であっても同じです。

使わない機能は衰退していきます。その視点で、どこまで介助するのかという視点は常に持っておくことをおすすめします。

子どもの“できる力”を奪わず、成長のステップを見逃さないように関わります。

子どもの“できる力”を信じることが発達支援の第一歩

私が大切にしているのは、「子どもは本来、自分で伸びる力を持っている」という視点。

親が少し引いてあげるだけで、意外なほどの成長を見せてくれます。

たとえば靴下を履くのが苦手な子も、「待つ」だけで1週間後にはスムーズにできるようになったりします。

でも正直、朝の忙しい時間に、靴下を履くのも待てないと思うことありますけどね。

そういう時には理由を説明して、手伝っていないふりをして手伝うことも正直あります(笑)

時間があるときでいいんですよ。

「見守る」と「放っておく」は違う

「見守る=何もしない」ではありません。

「どうすれば自分でできるか」を一緒に考え、環境を整えることが大切です。

放任ではなく、環境設定+見守りがポイントです。

見守り育児のメリット3つ

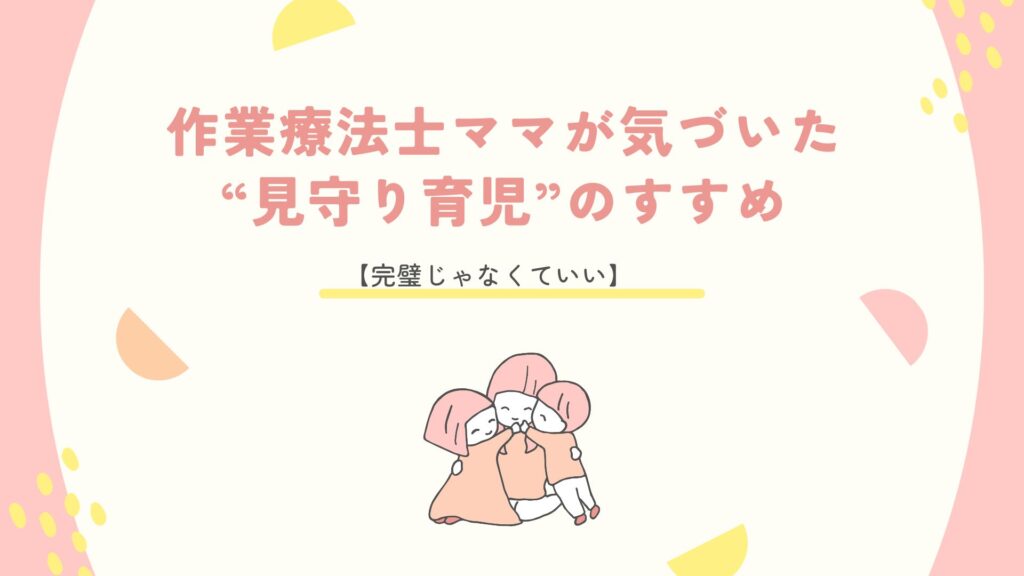

① 子どもの自己効力感(できた!の実感)が育つ

「自分でできた」という経験は、どんなごほうびよりも強い自信になります。

親が手を出しすぎると、子どもは「自分ではできない」と思い込んでしまうことも。

見守ることで*自己効力感(self-efficacy)が高まり、学習意欲や挑戦心にもつながります。

個人的には、積極性がある方がいい、ない方が良くないという考えも必要はないと思っています。

でも、親としてはなんでもチャレンジしたらいいのに、もっと積極的に…って思ってしまいますよね

そんな時に、自分に自信がある、失敗しても大丈夫だと思える心が育っていると、チャレンジのハードルは下がってきますよね。

② 親のストレスが減る

完璧にコントロールしようとするほど、親のストレスは増えます。

「まあいっか」「今日できなかったけど、明日またやってみよう」

と、ゆるく構えることで、親も心が軽くなります。

子どもができなくても、親の問題でも、親のかかわりが悪いんだ…って思う必要はありません。

子どもは違う人格を持っているし、子どものことすべてを親が背負う必要はないと思います。

まあいっかと唱えていると、子どもも「まあいっか」と気楽に感じる可能性もあります。

本当はもっと抱きしめてあげたい、ポジティブな声掛けをしたい、穏やかに子育てをしたいって思っていると思います。

③ 親子の信頼関係が深まる

子どもは、「見守られている」と感じると安心します。

「任せてくれている」という信頼が、親子の絆を強くします。

声をかけすぎると、ちゃんとやっているのに…、やろうとしていたのに…。と子どもの心には信頼されていないという感情が生まれることもあります。

信じて裏切られることはもちろんあります(笑)

でも、子どもはまだまだ成長過程。なんでも練習中に叱りすぎるとやる気を失ってしまいます。

期待したのは自分の心であって、子どもを責める理由にはならないと感じます。

見守り上手になるためのコツ

声かけを“結果”ではなく“過程”に向ける

声掛けのポイント

×「できた?」「なんでできないの?」

○「ここまで頑張ったね」「どうやってやったの?」

子どもの努力の“過程”をほめると、挑戦する力が育ちます。

「待つ」時間を意識的に取る

大人はつい「早くして」と言いたくなりますが、子どもにとって1分は貴重な練習時間。

“待つ勇気”が、子どもの成長を引き出す最大の支援です。

そのためには、かなり余裕を持って朝起こしたり、本来の出発時間より前の時間を伝えたりしてみるのも良いでしょう。

環境を整えて“子どもが自分でできる仕組み”を作る

作業療法士は行動や、動作は環境の影響をうけると考えます。

「できない」を「できる」に変えるのは、親の支援ではなく環境の工夫です。

どういうことか説明していきます。

例えば、

環境設定の例

- 高すぎる棚を低くする

- 服を畳まず「かご収納」にする

- 朝の支度を写真でリスト化する

こういった簡単な工夫で、自分でやってみた→できた→もっとやってみよう→できた→自己肯定感が育つという好循環が生まれます。

難易度を調整すると言い換えても良いと思います。

小学生になり、子どもは大人と同じような心身機能に見えても、不器用さや、視野の狭さ、思考能力の狭さ、経験値の少なさを抱えています。

そのため、まずは動作をシンプルに、簡単にしてあげることでできるようになることが多いです。

次の見出しでもう少し細かい工夫をお伝えしてみますね。

作業療法士的に見る「子どもが暮らしやすい家の工夫リスト」

① 朝の支度・身支度をスムーズにする環境づくり

- 支度の流れを**写真付きで可視化(支度ボード)**する

- 洋服は「ハンガー収納」より「かご収納」にして自分で選べるように

- 登園バッグ・帽子・ハンカチの定位置を一目でわかる高さに設置

- 「朝の支度スペース」を玄関近くにまとめて“忘れ物ゼロ”をサポート

- 時計の横に「出発時刻」を貼り、時間感覚を育てる

② 食事・着替え・トイレなどの日常動作を自立しやすく

- 椅子と机の高さを「足裏が床につく」ように調整(安定姿勢の基本)

- コップや皿は取っ手付き・滑り止め付きを選びやすく

- トイレには足台を設置して踏ん張りをサポート

- パジャマや下着は「上・下セットで畳む」ことで選びやすく

- ラベルや色分けで“どこに何があるか”を見える化

③ 学習・集中を助ける工夫

- 机は「窓際」ではなく壁向きにして集中できる環境に

- 宿題のときはテレビを消し、刺激を減らす

- 宿題スペースには「やる物を1つだけ出す」習慣づけ

- 足元がブラブラしないよう、**足置き台(空き箱でもOK)を設置

- タスクを「見えるリスト化」して、終わったらシールで達成感UP

ここで書いた工夫は例えば…なので、子どもや環境が変われば工夫も変わってきます。

すべてがうまくはいかないこともあります。

でも、try&errorでこどもを観察しながらすすめることが、自分の心の安定にもつながると感じています。

作業療法士ママの実践エピソード

朝の支度を手伝わないようにしたら見えた変化

以前は朝から「早くして!」と声を荒げていました。

でもある日、朝の準備のためのマグネットを活用しました。

身支度が終わったら、マグネットを裏返して、次の作業にうつります。

そして、残った時間を自由時間としてテレビをみる 時間に。

私は“口を出さない”と決めました。

これが効果てきめんで、自分でどんどん作業をこなしていきます。

1週間で自分から動くようになり、「ママ見て!」と誇らしげな表情で支度を終えるようになりました。

子どもが失敗したときに“すぐ助けない”勇気

服を後ろ前に着てしまったとき、「直してあげよう」と思いましたが、あえて見守ると、自分で鏡を見て気づき、直していました。

失敗は学びのチャンス。

助けすぎないことで、自己解決力が育ちます。

最後まで気づかずにそのまま保育園へいったこともありますけどね(笑)

前がわかりやすいTTシャツにしたらさすがにわかったようでした(笑)

「見守る」がうまくいかない日のリカバリー法

「つい怒っちゃった」「今日も手を出しすぎた」と思う日もあります。

そんなときは「明日は10秒待ってみよう」など、小さな目標を立てることから始めます。

現実では待つってかなり難しいですよね。勤務時間もあるし。

しかも、自分がしたら早い、効率が良いって思いますしね。

10秒だけ、30秒だけ待てる時間を自分の忍耐の修行だと思って伸ばしていきましょう。

「見守る育児」が難しいと感じるときに見直したいこと

SNSや周囲との比較をやめる

SNSでは「理想の育児」が溢れていますが、あれは“その家庭のベスト”であり、“あなたのベスト”ではありません。

比較をやめることで、心がラクになります。

家事・仕事との両立で余裕がないときの工夫

見守るには「心の余裕」が必要。

家事を完璧にこなすよりも、「時短家電」や「ミールキット」で手を抜く勇気を持ちましょう。

おすすめアイテム例

- 食洗機

- 生協やヨシケイなどの宅配ミールキット

- ロボット掃除機(留守中の床掃除)

- 乾燥機付き洗濯機

これらを導入すると、“子どもと向き合う時間”が確保できます。

一人で抱え込まず、家族や支援を頼る勇気

「ママが全部やらなきゃ」はNG。

夫や祖父母、学童スタッフなどに頼ることは“サボり”ではなく、チーム育児です。

こどもも様々な観点からのアドバイス、誰に言われるかでも態度が変わることもあります。

親よりも先生の方が言葉が響くこともあるので、誰から言われたら一番届くのか…も意識すると良いかもしれませんね。

まとめ|完璧じゃなくていい。ママが笑顔でいることが一番の支援

子どもにとって一番大切なのは、「安心できる親の存在」です。

完璧にこなす母親ではなく、笑顔でそばにいてくれる母親が、子どもの発達を支えます。

見守り育児は、手を抜く育児ではありません。

「子どもを信じて待つ勇気」を持つ育児です。

今日から少しずつ、“見守る時間”を増やしていくことで、親子の笑顔を増やす第一歩になります。

とはいっても、ママも笑顔でいれないときもある、そしてそれは決していけないことではないと思います。

人生いろんなことがあるし、大変なことも多いですから。

そして、子育てはいつ正解をだすのか?ということすらわからない世界です。

自分が死ぬときか、子どもが死ぬときか?

生きている今を大切にしていくことしか、できませんよね。